Il y a tout juste 88 ans, un ingénieur français présentait sa dernière invention : un train à lévitation magnétique, ancêtre du « Transrapid » et du « Maglev ».

Dans son édition du 23 mai 1914, le périodique français « L’Illustration » faisait état des travaux menés par un ingénieur français nommé BACHELET qui avait travaillé aux Etats-Unis avant de revenir en Europe.

Dans son laboratoire de Londres, il avait présenté l’une de ses inventions aux autorités britanniques, parmi lesquelles Sir Winston Churchill, premier lord de l’Amirauté. Il s’agissait de la maquette d’un train qui ne reposait pas sur ses rails et devait pouvoir atteindre la vitesse, inimaginable à l’époque, de 500 km/h. Le principe retenu était celui de la lévitation magnétique, lequel avait notamment été démontré expérimentalement, dès 1888, par Elihu THOMSON, physicien américain qui fondera la compagnie Thomson-Houston (dont découle la Sté française Als-thom, contraction de « Alsacienne » et de « Thomson »).

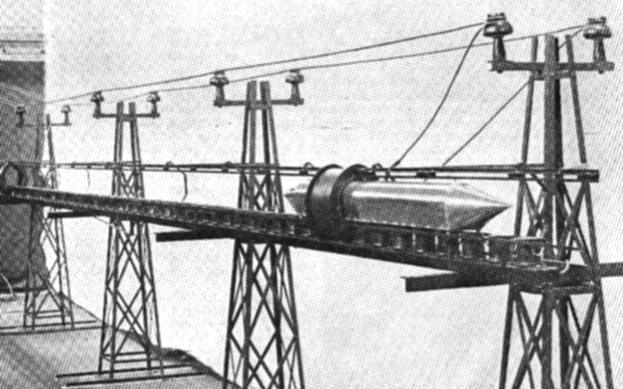

L’invention de l’ingénieur Bachelet exploitait le principe de la lévitation en recourant à une voie composée d’électro-aimants, cependant que le wagonnet en forme d’obus était réalisé en aluminium. Sous l’effet du champ magnétique généré par les électro-aimants, il pouvait « flotter » à quelques millimètres au-dessus de la voie. Des solénoïdes en forme d’anneau étaient espacés régulièrement le long de la voie pour assurer la propulsion (voir photo).

Surnommé « train volant » ou « train-obus » par la presse, le petit prototype de 1914 préfigurait les trains à sustentation (ou lévitation) magnétique actuellement en cours de développement, à savoir le « Transrapid » allemand et le « Maglev » japonais. On notera cependant que les journalistes de l’époque demeuraient sceptiques, celui de « L’Illustration » ayant terminé son article en ces termes : « …Tout en rendant à l’ingéniosité de M. Bachelet l’hommage qu’elle mérite, il semble donc permis de considérer son invention comme peu pratique ».

Ce journaliste se fondait sur le fait que le « Comité d’électricité » (ancêtre du CTE) français avait, sur la base du rapport d’un certain Blondel, décliné l’offre qui lui avait été faite, par l’ingénieur Bachelet, d’exploiter son brevet en échange d’une simple distinction honorifique. Le dénommé Blondel, que l’on nous décrit comme une « autorité mondiale incontestée dans le domaine de l’électricité » (il était ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, membre de l’Institut, etc…) avait, en effet, estimé que l’invention de Bachelet ne pourrait jamais être réalisée « grandeur nature ».

Une fois encore, les « autorités incontestées » se trompèrent et, avec elles, les journalistes un peu trop empressés à suivre leurs avis. Les prototypes des Transrapid, des Maglev, et autres trains du même type qui ont été étudiés dans le monde, sont là pour démontrer que Blondel avait tort et que Bachelet avait vu juste. Et pour avoir suivi l’avis de celui qui était bardé de titres mais qui avait tort, la France a perdu l’occasion d’exploiter gratuitement le brevet du train à sustentation ! En Allemagne, un premier prototype a dépassé les 400 km/h dès 1976 tandis qu’au Japon, un Maglev a « volé » au-dessus de ses rails à plus de 550 km/h !

En fait, le seul problème réel que posent ces trains réside dans le niveau extrêmement élevé de flux magnétique qu’il faut mettre en œuvre pour maintenir les rames en état de lévitation. Selon leur poids, des densités de flux de 2 à 5 teslas peuvent être nécessaires. Or, de telles valeurs sont tout bonnement « colossales » et mettraient en grand danger la vie des personnels de bord et des voyageurs. Pour mémoire, les effets nocifs des champs magnétiques alternatifs se manifestent dès que l’on dépasse le seuil de 0,2… microtesla, autrement dit, deux dixièmes de millionième de tesla. Un champ de 2 teslas est 20 millions de fois supérieur à cette valeur-seuil ! Ce problème est très difficile à résoudre car, pour confiner de tels champs magnétiques, il faut recourir à des blindages spéciaux, très chers et qui alourdissent la rame. Or, si l’on alourdit la rame, il faut un champ magnétique plus puissant pour la soulever ! La sagesse voudrait donc que l’on renonce à la mise en service des trains à sustentation magnétique mais les sommes qui ont été investies dans la recherche et le développement de cette technologie sont si importantes que les investisseurs refusent d’admettre la réalité du problème et persistent à vouloir rentabiliser leurs deniers.

Quoi qu’il en soit, le train à lévitation magnétique n’a été inventé, ni par des Américains (on cite souvent les noms de Robert Goddard et de Franck Davidson), ni par le japonais Yoshihiro Kyotani. Il a été inventé, entre 1912 et 1914 par le français Bachelet. Il n’avait pas voulu faire fortune avec son invention. Il ne demandait qu’une médaille. Elle lui fut refusée et, par la suite, son invention fut attribuée à d’autres. Son nom ne dit plus rien à personne et c’est la raison pour laquelle le présent communiqué a été rédigé. Pour rendre à Bachelet ce qui appartient à Bachelet.

Dans le même état d’esprit, nous nous élevons contre le chauvinisme navrant dont a fait preuve la chaîne de télévision « Arte » lors d’une récente émission consacrée à l’électricité. A en croire les auteurs de l’un des reportages diffusé dans cette émission, ce serait l’ingénieur allemand Werner Von Siemens qui aurait inventé la dynamo. Et pourtant nous savons que la dynamo a été inventé par l’autodidacte belge Zénobe Gramme qui perfectionna l’anneau du professeur italien Paccinoti. Ce n’est pas parce que « Arte » est co-financée par l’Allemagne qu’il faut imputer aux Allemands toutes les grandes innovations technologiques. Un peu de modestie et d’honnêteté intellectuelle n’a jamais fait de tort à personne !

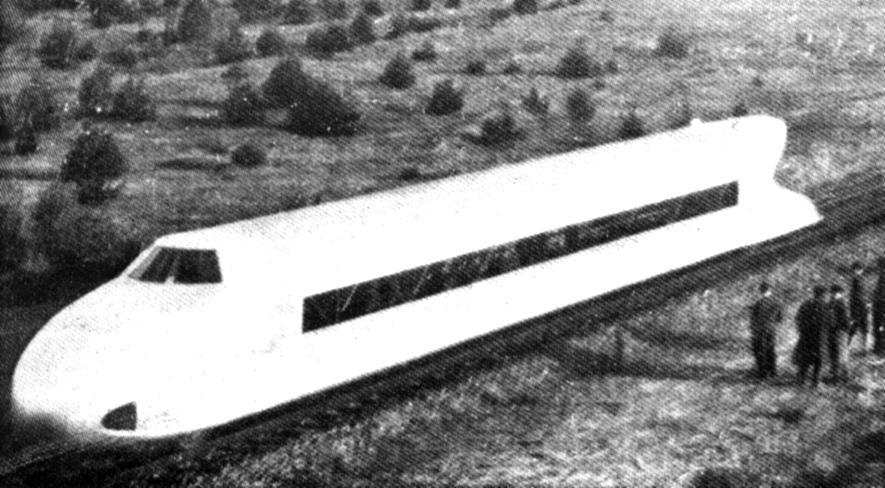

Et pour démontrer que nous sommes plus honnêtes que les « journalistes » de chez « Arte », nous mentionnerons le fait que c’est en 1930 qu’un train « à grande vitesse » assez remarquable fut présenté à Hanovre. Il s’agissait du « Schienen-Zeppelin » ou « Zeppelin sur rails ». Propulsée par un moteur BMW de 500 CV, cette rame, qui rappelle étrangement la partie avant des premiers « Shinkansen » japonais, avait 26 mètres de long et pouvait emporter 50 passagers. A pleine charge, elle atteignait la vitesse de 180 km/h malgré sa faible motorisation. Depuis 1903, une rame automotrice Siemens à moteur triphasé avait roulé à 210 km/h, mais elle était nettement plus petite que le prototype développé par la firme Zeppelin, lequel peut être considéré comme le premier « TGV » de l’histoire du rail. Notons cependant qu’il aura fallut plus d’un demi-siècle pour détrôner le record de vitesse détenu par Siemens. Ce n’est qu’en 1955 qu’une locomotive française de type CC (la 7107) parvint à dépasser les 300 km/h (331 km/h très exactement) en tractant trois wagons. Si l’on excepte le wagonnet électrique de l’Ecossais Davidson (vers 1838) et le petit locotracteur de démonstration de Siemens et Halske (1879), la première véritable locomotive électrique est sans nul doute celle qui fut construite par Léo Daft en 1882. Elle avait été baptisée du nom d’André-Marie Ampère.

Comme l’Italien Marconi, Siemens n’a pas inventé grand-chose mais il fut un remarquable ingénieur de développement. L’industrie européenne lui est redevable de pas mal de choses mais ce n’est pas une raison pour lui attribuer les inventions faites par d’autres.

Remarquons, enfin, que nombreuses furent les inventions qui furent décriées ou sabordées sans avoir été exploitées à leur juste valeur. Dans le domaine des transports, la voiture électrique était au point bien avant la polluante et bruyante voiture à pétrole (puis à essence de pétrole). De même, les excellents « gyrobus » (bus électriques à accumulation d’énergie par gyroscope) fabriqués en Belgique et en Suisse dans le courant des années 50 (par les ACEC et Oerlikon) ne parvinrent pas à s’imposer et tombèrent dans l’oubli.

DD

Ci-dessous, une photographie de 1914 représentant le circuit d’essai que Bachelet avait installé dans son laboratoire de Londres. On voit le « train-obus » qui traverse l’un des solénoïdes assurant la propulsion et les électroaimants qui constituent la voie et le système de sustentation. Dans un premier temps, l’ingénieur français avait pensé utiliser ce petit train pour le transport rapide du courrier ou des petits colis.

Ci-dessous, la rame Zeppelin en essais près de Hanovre en 1930. La ressemblance avec le Shinkansen japonais est troublante et tout porte à croire que les ingénieurs nippons se sont inspirés de ce prototype lorsqu’ils conçurent leur train à grande vitesse dans le courant des années 50. La propulsion était assurée à l’arrière par une hélice quadripale. Avec un moteur de 1.000 CV, cette rame aurait pu rouler à plus de 220 km/h et battre le record de vitesse détenu par la motrice Siemens. Cependant l’arrivée au pouvoir du parti nazi mit fin aux essais. Hitler s’intéressait aux chars d’assaut et aux bombardiers, pas aux trains. Le principe de la propulsion par hélice fut reprise en France dans les années 60 puis abandonnée (aérotrain Bertin sur coussin d’air). En France, le premier TGV (001) était une rame autonome qui fabriquait elle-même son électricité grâce à deux turbines à gaz (comme les rames RTG et TGS du réseau de Normandie). Le record de vitesse détenu par un TGV français est purement théorique. Il a été obtenu avec une rame allégée et modifiée circulant sur une voie dont les caténaires avaient été tendus à l’extrême. Ce record est sans intérêt sur le plan de l’exploitation « normale » où la vitesse de 300 km/h constitue un plafond qui peut difficilement être dépassé compte tenu de la distance entre les gares où les trains doivent s’arrêter. les vitesses supérieures à 300 km/h ne sont exploitables que sur de très grandes lignes où les distances entre arrêts dépassent les 250 km. Pour un train circulant à 500 km/h, il faudrait que les distances entre arrêts soit d’au moins 400 km. Il faut aussi considérer que la consommation en énergie augmente comme le cube de la vitesse. Un train roulant à 400 km/h consommera 8 fois plus d’énergie qu’un autre qui roule à 200 km/h.

Pour en savoir plus : voir les articles et les ouvrages que Daniel DEPRIS a consacrés à la propulsion et à la traction électrique, notamment dans le domaine fluvial (de 1834 à nos jours, article paru dans la revue « Fluvial ») et dans celui des transports terrestres (étude consacrée à la voiture électrique, des origines à nos jours). Le service de documentation du CEPHES détient, par ailleurs, de nombreux ouvrages consacrés aux transports (dont plusieurs livres datant de la fin du XIXe siècle et du début du XXe).

|

Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter notre site Internet http://depris.cephes.free.frou nous appeler au (00 33) 06.61.99.83.05. Vous pouvez aussi nous écrire à l’adresse suivante : CEPHES – 55 avenue Louis Breguet – Bât.7 – Bureau 36 F 31400 TOULOUSE ( France). |

|